2024年4月から施行された医師の働き方改革は、医療現場の長時間労働の是正と医師の健康確保を目指す重要な制度改革です。この記事では、制度の概要と、施行から半年が経過した時点での実態調査結果を基に、現状と課題を解説します。

目次

医師の働き方改革の概要

改革の背景

- 医師の過重労働深刻な社会問題となっている

- 医療の質と安全性の確保が必要

- 若手医師の健康管理と労働環境の改善が急務

- 地域医療の継続性の確保が重要

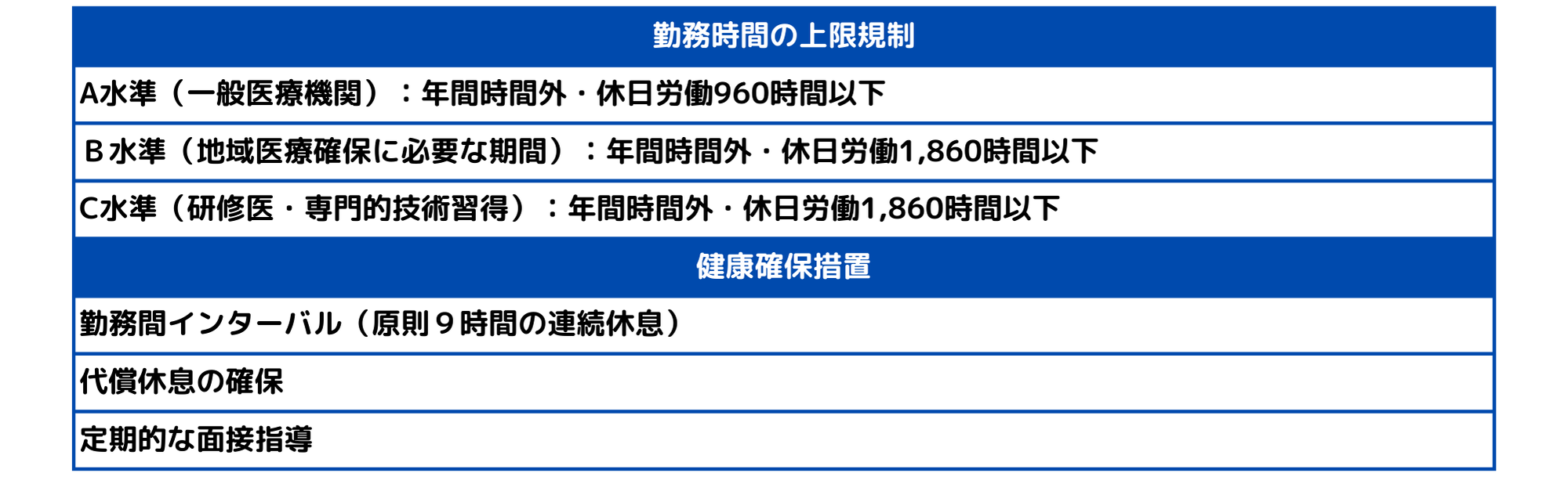

主な規制内容

新制度のポイント

1.勤務時間の上限規制導入

医師の勤務時間に、以下の上限が設定されます

■A水準(一般の医療機関)

- 年間時間外・休日労働:960時間以下

- 月の時間外・休日労働:100時間未満

- 複数月平均の時間外・休日労働:80時間以下

■B水準(地域医療提供体制の確保が必要な医療機関)

- 年間時間外・休日労働:1,860時間以下

- 月の時間外・休日労働:100時間未満(例外あり)

B水準は2036年3月末までの時限的な特例として設けられた制度です。この制度を適用する医療機関は、段階的な労働時間の縮減計画を策定し、計画的に医師の労働時間を削減していくことが求められています。最終的には、2036年4月以降はすべての医療機関がA水準の規制に移行することを目指しています。

■C水準(以下2つの区分)

□C-1水準:臨床研修医・専攻医

- 研修プログラムに必要な範囲で適用

- 年間1,860時間以下の時間外・休日労働

C-1水準は、臨床研修医・専門研修中の専攻医を対象としています。将来の地域医療を支える医師の養成のため、研修プログラムに必要な範囲内で、年間1,860時間以下の時間外・休日労働が認められています。この水準は、医師としての基礎的な技能や専門的な知識を習得する期間に限って適用されます。

□C-2水準:高度特定技能育成

- 特定の高度な技能の習得に必要な範囲で適用

- 年間1,860時間以下の時間外・休日労働

- 医療機関を限定して適用

C-2水準は、高度な医療技術の習得を目指す医師が対象です。特定の高度な技能の習得に必要な範囲内で、年間1,860時間以下の時間外・休日労働が認められています。ただし、この水準は、医療機関を限定して適用され、医師が自発的な意思で選択する必要があります。また、習得計画に基づいた研修である必要があり、その期間も限定されています。

2.健康確保措置の義務化

1.勤務間インターバル

- 基本的に9時間の連続した休息時間

- B・C水準適用の場合は、24時間の中で通算9時間の休息確保も可能

- 連続勤務時間制限は28時間(宿日直許可がある場合を除く)

2.代償休息

- 予定された休息が取れなかった場合の代わりの休息

- できるだけ早期の付与が必要

3.面接指導

- 月100時間以上の時間外・休日労働を行う場合

- 連続勤務時間制限を超えて勤務する場合

- その他、健康上の配慮が必要な場合

3.医療機関の取り組み

1.タスク・シフティング(業務の移管)

- 医師以外の医療職への業務の移管

- 特定行為研修を修了した看護師の活用

- 事務作業の効率化

2.タスク・シェアリング(業務の共有化)

- チーム医療の推進

- 複数医師による業務分担

- 診療科間の連携強化

3.勤務環境改善支援

- 医療勤務環境改善センターの活用

- 労務管理の適正化

- ICTの活用による業務効率化

医療機関に求められる対応

1.労働時間管理の適正化

- 客観的な労働時間管理システムの導入

- 出退勤の記録と管理

- 宿日直許可の取得(該当する場合)

2.特例水準の申請(必要な場合)

- B水準、C水準の適用が必要な場合の都道府県への申請

- 必要書類の準備と審査対応

- 評価機能による評価の受審

3.勤務環境改善計画の策定

- 具体的な改善目標の設定

- 実施計画の立案と進捗管理

- 定期的な見直しと改善

期待される効果

1.医師の健康確保

- 過重労働の防止

- メンタルヘルスの改善

- ワークライフバランスの実現

2.医療の質の向上

- 医療安全の確保

- 患者サービスの向上

- チーム医療の促進

3.持続可能な医療体制の構築

- 若手医師の確保

- 地域医療の維持

- 医療機関の機能分化の促進

医師の働き方改革は、2024年4月の施行後も段階的に進められ、2036年までには特例水準を解消することを目指しています。この改革は、医師の健康確保と質の高い医療の提供の両立を目指す重要な取り組みです。医療機関、行政、そして医療従事者が一体となって取り組むことで、持続可能な医療体制の構築が期待されています。次章では施行から半年後に行われたアンケート結果を解説します。

施行半年後のアンケート実態調査結果

公益財団法人川野小児医学奨学財団による2024年9月の調査(435名の医師を対象)から、改革の現状が明らかになりました。

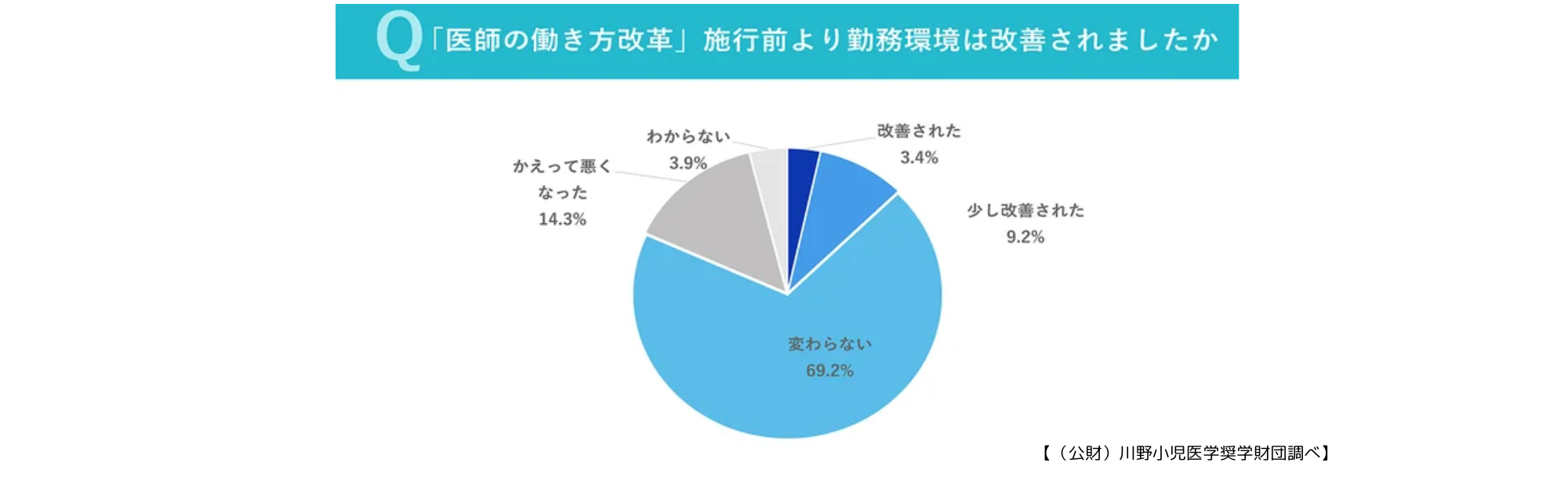

全体的な改善状況

2024年4月より、「医師の働き方改革」が施行されて約半年が経過しましたが、施行前より勤務環境は改善されましたか。[単一回答]

勤務環境の変化について

- 改善された:3.4%

- 少し改善された:9.2%

- 変わらない:69.2%

- かえって悪くなった:14.3%

- わからない:3.9%

注目すべき点として、約7割の医師が「変わらない」と回答し、改善を実感している医師(計12.6%)よりも、むしろ「悪化した」と感じている医師(14.3%)の方が多い結果となりました。

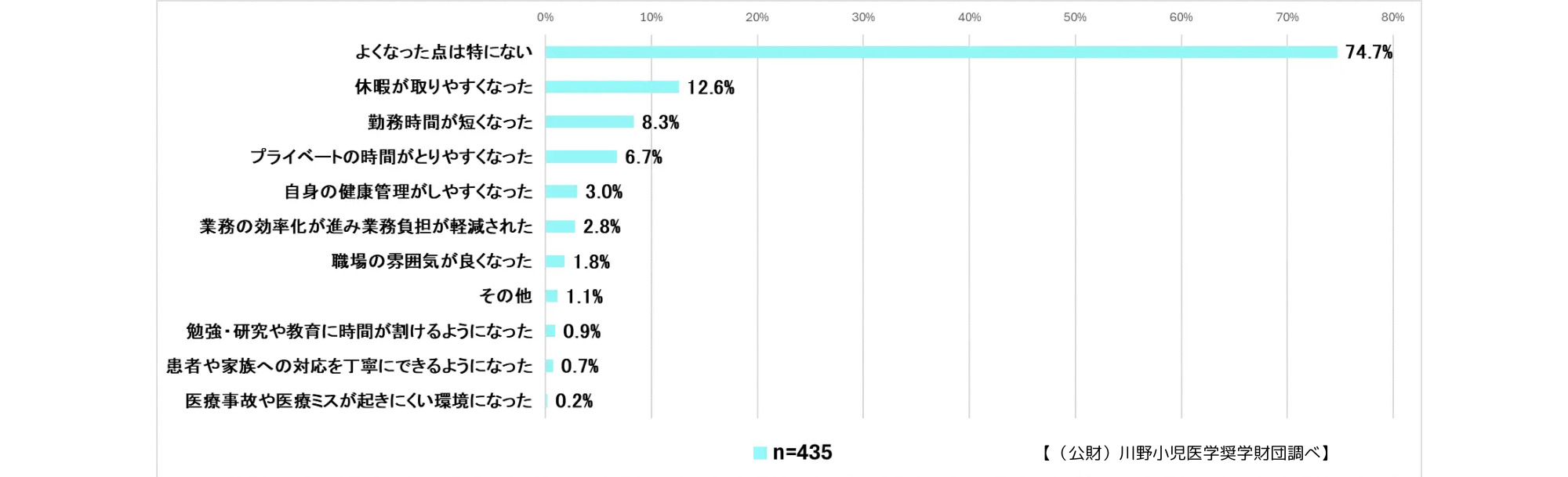

改善が見られた点

「医師の働き方改革」が施行されて良くなった点は何ですか。[複数回答]

良くなった点として挙げられた主な項目

- 休暇が取りやすくなった(12.6%)

- 勤務時間が短くなった(8.3%)

- プライベートの時間が取りやすくなった(6.7%)

しかし、74.7%の医師が「よくなった点は特にない」と回答しており、改革の効果が十分に表れていない現状が浮き彫りになりました。

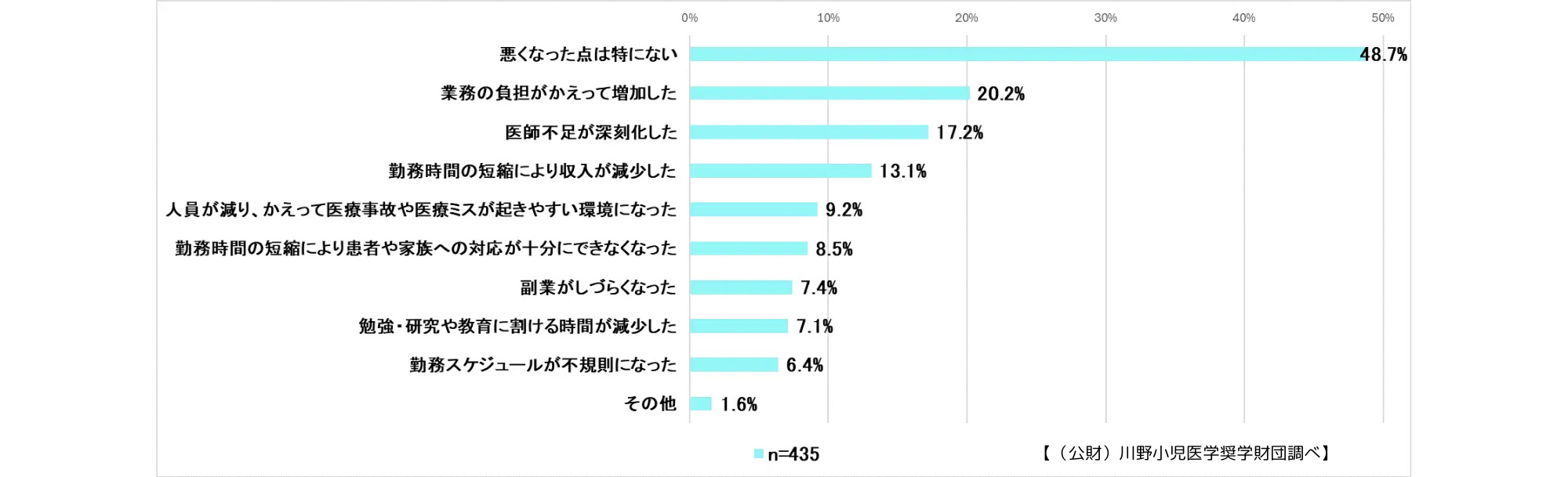

新たに発生した課題

「医師の働き方改革」が施行されて悪くなった点は何ですか。[複数回答]

悪化した点として指摘された主な問題

- 業務負担の増加(20.2%)

- 医師不足の深刻化(17.2%)

- 収入の減少(13.1%)

- 医療安全への懸念(9.2%)

明らかになった課題と問題点

業務効率化の遅れ

- タスク・シフティングが十分に進んでいない

- 業務負担の増加が報告されている

- システム導入や運用変更に時間がかかっている

人員配置の課題

- 医師不足の深刻化

- 勤務シフトの調整の困難さ

- 収入減少による人員確保の難しさ

医療の質への影響

- 患者対応時間の減少

- 医療事故リスクへの懸念

- 教育・研究時間の確保困難

まとめ

医師の働き方改革は、施行から半年が経過した現時点では、まだ十分な効果を上げているとは言えない状況です。

特に、以下3つの実態が明らかになりました。

- 7割の医師が改善を実感できていない

- 業務負担の増加や医師不足など、新たな課題も発生

- 医療の質の維持と労働時間短縮の両立に苦慮している

今後は、これらの課題に対する具体的な対策を講じながら、段階的に改革を進めていく必要があります。特に、2036年のB水準解消に向けて、医療機関、行政、医療従事者が一体となった取り組みが求められるでしょう。

参考情報

・厚生労働省「医師の働き方改革」関連情報

・公益財団法人川野小児医学奨学財団「医師・研究者の仕事・研究に関するアンケート調査」(2024年9月実施)

※本記事の内容は2024年9月時点の情報に基づいています。詳細や最新の情報については、関係機関の公式発表をご確認ください。